2021/01/05

![]()

2021年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

2020/12/10

![]()

❖令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方について

令和2年の年末調整から、『給与所得者の基礎控除申告書 (兼) 給与所得者の配偶者控除等申告書 (兼) 所得金額調整控除申告書』という新たな書類が加わりました。これは従来の「配偶者控除等申告書」に、「基礎控除申告書」・「所得金額調整控除申告書」が追加されたものです。

今月号の事務所通信では、これらの申告書のうち、「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」の書き方についてご紹介します。

Ⅰ. 給与所得者の基礎控除申告書の記入(*ほとんどの方が記入)

令和2年から「基礎控除額」が改正され、合計所得金額(見積額)が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用を受けることができない、とされました。

つまり、令和2年中の合計所得金額(見積額)が2,500万円以下ならば基礎控除の対象となり、給与所得者のほとんどの方が提出(記入)の対象になります。

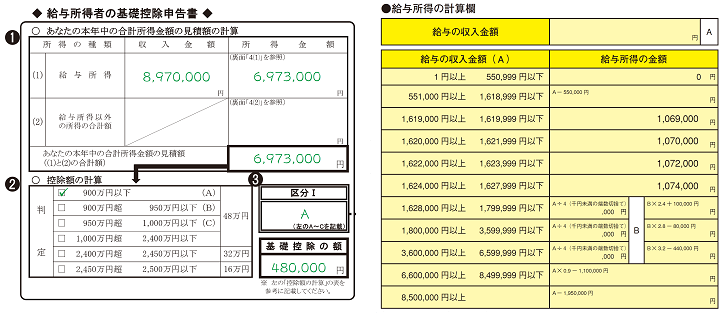

(出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

❶〈あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算〉欄の記入について

⑴ 直近の給与支払明細書などを参考にして、「給与の収入金額」(給与や賞与を合計した税引前の年収)の見積額を、〈収入金額〉欄に記入します。

⑵ 申告書【裏面】の【給与所得の金額の計算方法】を参考にして、「給与所得の金額」を計算、〈所得金額〉欄に記入します。

⑶ 給与所得以外の所得がある場合には、その合計額を〈給与所得以外の所得の合計額〉欄に記入します。

(*例えば「公的年金等」は、「給与所得以外の所得の合計額」に含めて計算します。)

❷〈控除額の計算〉欄の記入について

❶で計算した「合計所得金額の見積額」を基に「判定」欄の該当箇所に✓を付け、その判定結果に対応する控除額(48万円/32万円/16万円)を「基礎控除の額」欄に記入して、完成です。

※「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用を受けようとする方は、〈控除額の計算〉の「判定」欄の判定結果に対応する記号(A)~(C)を「区分Ⅰ」欄に記入します。

Ⅱ. 給与所得者の配偶者控除等申告書の記入(*該当する方のみ記入)

①あなたの本年中の合計所得金額(見積額)が1,000万円以下であり、かつ ②配偶者の合計所得の見積額が133万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円以下)である場合に、「配偶者控除」(もしくは「配偶者特別控除」)の適用を受けることができます。

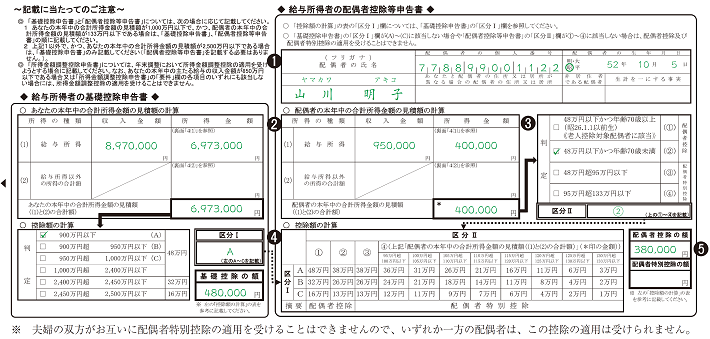

(出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

❶ 一定の要件の下、個人番号の記入を要しない場合があります。給与の支払者に確認してください。

❷ 「Ⅰ.給与所得者の基礎控除申告書の記入」の❶を参考に、配偶者の合計所得金額を計算、記入します。

❸ 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」(❷)で計算した合計額 及び 配偶者の生年月日を基に、「判定」欄の該当箇所に✓を付け、判定結果に対応する記号(①~④)を「区分Ⅱ」欄に記入します。

❹ 「控除額の計算」の表に、「区分Ⅰ」の判定結果(A~C)と「区分Ⅱ」の判定結果(①~④)を当てはめ、「配偶者控除額」又は「配偶者特別控除額」を求めます。

❺ 「区分Ⅱ」が①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に、③又は④の場合は「配偶者特別控除の額」欄に❹の表で求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入して、完成です。

Ⅲ.所得金額調整控除申告書の対象者について(*該当する方のみ記入)

令和2年から新設された「所得金額調整控除」は、①その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ②(イ)本人が特別障害者に該当する者(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する者(ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者のいずれかに該当する方が対象になります。

(該当する方以外は、記入する必要はありません。)

2020/12/01

![]()

2020年12月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:12月10日(木)

10月決算法人の確定申告

申告期限:令和3年1月4日(月)

4月決算法人の中間申告

申告期限:令和3年1月4日(月)

給与所得の年末調整

調整の時期:本年最後の給与の支払をする時

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書・給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出

①提出期限:本年最後の給与の支払を受ける日の前日

②提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長

固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分)

納期限:12月中の市町村の条例で定める日

2020/11/10

![]()

今回は、令和2年10月1日にビールなどに課される酒税の税率が変わり、家飲みが増えている昨今、酒税の税率の変更は家計に直結するものであるといえます。今回はどのように変わったのか、今後の流れも含めてお話しします。なお、税率の改定は今後、令和5年10月と令和8年10月にも実施されます。

1.酒税法による分類

普段飲んでいるお酒ですが、酒税は酒類にかけられる税金であり、酒類の税法上の定義は「アルコール分が1%以上含まれる飲料」となっています。酒税法では酒類を次の4つに分類しています。缶には下記の名称が書いてありますので興味のある方は探してみてください。

①発泡性酒類…ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類

②醸造酒類…清酒、果実酒、その他の醸造酒

③蒸留酒類…連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ

④混成酒類…合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

※昨年10月の消費税率引き上げの際に「みりんは酒税法上の酒類であるため軽減税率の対象とならず消費税率は10%に、アルコール分1%未満のみりん風調味料は酒類ではないので軽減税率の8%を適用する」となったのはみりんが④の混成酒類だからです。

2.今回の税率改正の対象となるもの

今回の改正で対象となるものは①発泡性酒類と②醸造酒類です。①の中のその他の発泡性酒類には新ジャンル(第3のビール)と呼ばれるビール系の飲料や、チューハイやサワーも含まれます。②の中の果実酒はいわゆるワインです。

3.税率の変化

今回の令和2年10月1日の改定及び令和5年10月、令和8年10月の改定による税率の推移(出典:財務省)

上記表から、ビールだと令和2年9月以前は350mlあたり77円の酒税だったものが令和2年10月から70円、令和5年10月から63.35円、令和8年10月から54.25円となり減税されていきます。一方、発泡酒は令和8年に税率が引き上げられ、新ジャンルも段階的に税率が引き上げられ令和8年10月からはビールと同じ税率となり、ビール系飲料は一律となります。つまりビールは減税され、発泡酒、新ジャンル(第3のビール)は増税されます。

清酒・果実酒は4合瓶(720ml)で考えると、清酒は令和2年9月以前の86.4円から令和2年10月で79.2円になり、令和5年には72円となります。果実酒は令和2年9月以前の57.6円から令和2年10月に64.8円になり、清酒と同じく令和5年には72円となります。

つまり清酒は減税され、果実酒は増税されます。

チューハイやサワーについては令和8年10月に350mlあたり28円から35円へ増税されます。

4.まとめ

今年の10月から3年ごとに酒税が改定されますが、酒類ごとに細かく分かれていた税率がかなりスリム化されることとなります。

ビール系飲料については最終的にすべて同じ税率になりますので低価格を売りにしていた発泡酒や第3のビールがどのようになっていくのか注目されます。

2020/11/02

![]()

2020年11月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:11月10日(火)

9月決算法人の確定申告

申告期限:11月30日(月)

3月決算法人の中間申告

申告期限:11月30日(月)

個人事業税の納付(第2期分)

納期限:11月中において市町村の条例で定める日